Un viaggio nel Paese del Sol Levante, dove la tradizione del whisky arriva via mare per mettere radici. Dagli inizi al boom più recente

L’errore più facile, quando si parla di whisky giapponese e si leggono le quotazioni raggiunte in asta – con lo Yamazaki 55 anni battuto a 795mila dollari la bottiglia – è pensare che sia tutta una montatura. Una moda da arricchiti. Un’appropriazione più o meno indebita, infiocchettata con ideogrammi e inchini e poi reimmessa sul mercato a prezzi immorali, per pescare all’amo miliardari di tutto il mondo dai gusti pacchiani.

Ecco, non c’è niente di più falso. Perché al contrario, il whisky giapponese ha una storia secolare e un’anima autentica. Ed è forse il caso più straordinario di reinterpretazione di un prodotto esotico secondo i dettami di un’altra cultura. In parole povere, per citare il nome di questo sito, è il perfetto esempio di come uno spirito alloctono possa diventare a sua volta autoctono.

Gli inizi: lo sbarco dalle Navi Nere

Il whisky arriva in Giappone dagli Stati Uniti nel 1853, a bordo delle “Black ships”, ossia i vascelli a vapore della spedizione esplorativa e commerciale americana guidata dal Commodoro Matthew Perry, inviata per obbligare lo shogunato a mettere fine al periodo di quasi duecento anni di isolazionismo conosciuto come Sakoku.

Sulle mostruose navi fumanti arriva anche il distillato di cereali invecchiato, che viene offerto ai maggiorenti locali e riscuote subito grande apprezzamento, ma che rimane introvabile fino al periodo Meiji a cavallo fra il XIX e il XX secolo, quando due personaggi cambiano la storia.

I pionieri

Shinjiro Torii lavora presso un farmacista e in negozio ha accesso a vini e spiriti che in Occidente sono considerati medicine – non a caso lo Scotch torbato sarà anche l’unico distillato ad eludere il Proibizionismo americano, perché creduto antisettico grazie all’aroma inconfondibile – Si appassiona ai vini, mescola prodotti spagnoli dolci e spezie e nota che il vino invecchiato nei barili di legno sviluppa note simili a quelle di quegli spiriti maltati giunti dall’America. L’idea di provare a produrli germoglia pian piano, finché apre nel 1923, nei dintorni di Kyoto, la prima distilleria giapponese, Yamazaki.

La distilleria Yamazaky

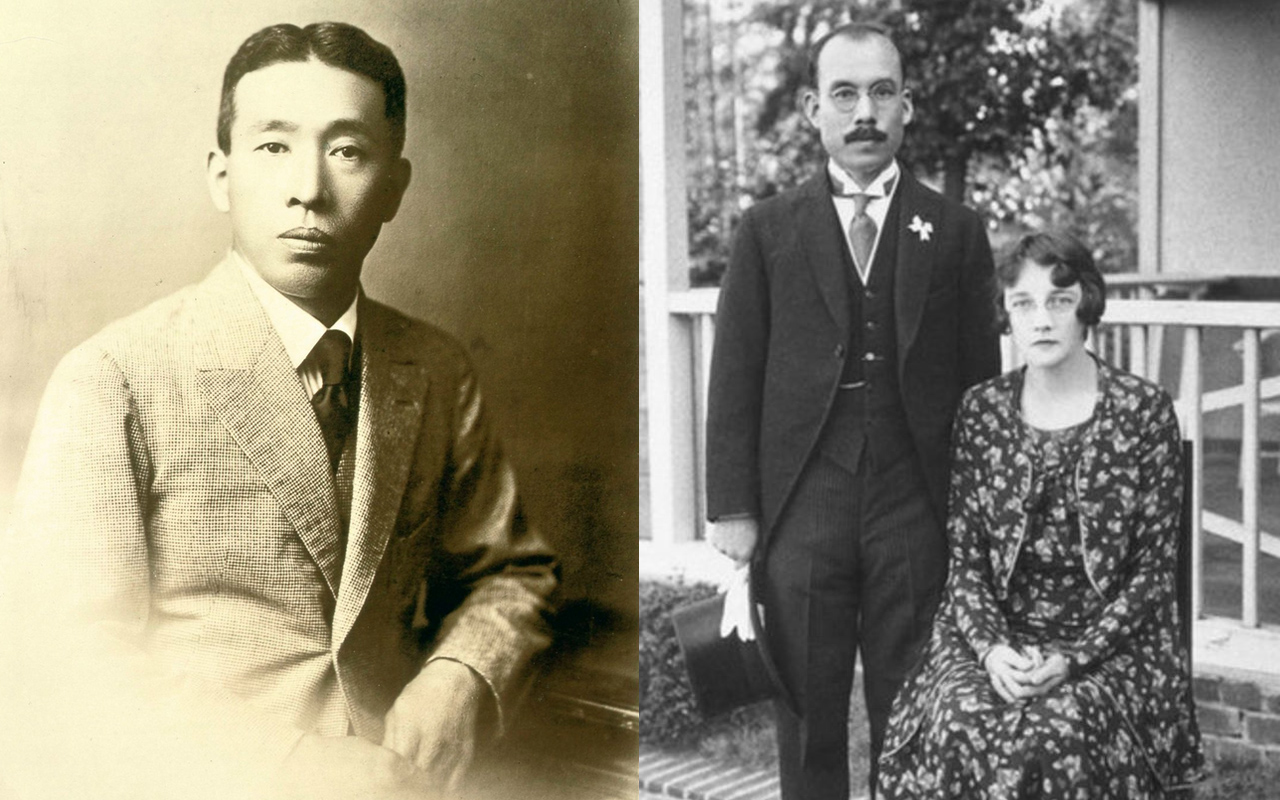

Masataka Taketsuru, invece, è l’ultimo discendente di una famiglia attiva nella distillazione del saké dal 1733. La Settsu Shuzo company per cui lavora, lo manda nel 1918 a Glasgow a studiare chimica e distillazione. Lui, diligentemente, prima studia, poi visita gli impianti, lavora per Longmorn e Hazelburn, alla Bo’ness distillery di Falkirk vede gli alambicchi a colonna e infine – dopo aver sposato la scozzesissima Rita Cowan – torna in Giappone. Qui, viene assunto proprio dall’azienda di Torii, la Kotobukiya, contribuendo alla fondazione di Yamazaki, prima di lasciarla per un suo progetto.

A sx Shinjiro Torii, a dx Masataka Taketsuru con la moglie Rita Cowan

I due colossi

Da Torii e Taketsuru discendono i due gruppi che da soli rappresentano il 90% della produzione del whisky giapponese. Nel 1934 Taketsuru apre una sua distilleria in Hokkaido, chiamata Yoichi, e crea una sua azienda, Dainipponkaju, che nel 1952 diventa Nikka. È nel 1963, invece, che la Kotobukiya di Torii cambia nome e diventa Suntory. I due, oltre ad essere marchi mitologici ancora oggi, sono anche i produttori dei primi imbottigliamenti di whisky giapponese mai realizzati, anche se i primi record di “Scotch distillato in Giappone” risalgono al 1918, da parte di alcuni esploratori americani giunti sull’isola dalla Siberia.

Ad ogni modo, nel 1929 Kotobukiya lancia “Shirofuda”, o “white label”; nel 1940 Taketsuru realizza il “Rare Old Nikka”. La via è segnata, il whisky giapponese può iniziare a camminare con le proprie gambe, pardon alambicchi.

La distilleria Yoichi

Il boom (recente)

La fortuna mondiale del whisky nipponico, però, non arriva che negli anni Duemila. Le prime bottiglie si affacciano sui mercati globali negli anni Ottanta, ma quando nel 2003 il film di Sofia Coppola Lost in translation mostra uno spot della Suntory, gli spettatori americani sono convinti che sia un nome fittizio. Già, perché è proprio in quegli anni che la fama del whisky giapponese si diffonde, grazie a una messe di premi raccolti un po’ ovunque. Nel 2001 Whisky Magazine premia lo Yoichi 10 anni single cask come “Best of best”, tra 2007 e 2008 Hibiki 30 anni, Taketsuru 21 anni e Yoichi 1987 vincono come miglior blended e miglior single malt. E infine il colpo da maestro: nel 2015 Jim Murray premia come “Whisky dell’anno” lo Yamazaki 2013 sherry cask.

Bill Murray in una scena del film Lost In Translation

È la prima volta, è una rivoluzione, gli scozzesi battuti in casa dai loro emuli con un prodotto definito “di incredibile genio”. Lo tsunami è partito, non si può arrestare. I numeri lasciano sempre il tempo che trovano, ma aiutano a capire: dagli 85 milioni di litri del 2012, si è passati a 157 milioni nel 2019. Secondo la Japanese National Tax Agency, inoltre, le esportazioni sono cresciute dai 4,9 milioni di litri del 2016 ai 6,2 milioni del 2018, fino ad arrivare ai 12,5 milioni di litri del 2021: un volume che vale 46 miliardi di yen (quasi 320 milioni di euro). Non male, se si considera che nel 2012 valeva poco più di 2 miliardi. Un fenomeno globale, senza dubbio. Ma con radici locali più tenaci e profonde di quanto si pensi.

Alambicchi alla distilleria Yoichi

Nel prossimo appuntamento, si entra nel vivo del confronto tra whisky scozzese e whisky nipponico. Non perdetevela.